精神科や心療内科で扱う主な不安症の特徴

今回のblogは医局の担当です。

不安とは物事に対して心配が生じ、落ち着かなくなる感覚です。これは生物としての、危機に対するための原始的な反応であり、脳の中の扁桃体が関与しています。不安が強まると自律神経の興奮が高まり、発汗や動悸など様々な身体症状も伴います。いわゆる「自律神経失調症」という病気は、強い不安緊張などの精神症状の結果として起こると考えてよいでしょう。不安の程度が、過剰で長期間続くことによって、自身の生活や他者との関係を損なう場合に、不安症という病気として精神科や心療内科で扱います。カフェインが不安を強めるとされており、コーヒーや緑茶、栄養ドリンクなどをやめるだけでも改善することがあります。

不安と恐怖の違いとは?

不安症には「〇〇不安症」と呼ばれるものだけでなく、「〇〇恐怖症」も含まれます。一見すると「不安」と「恐怖」は同じような意味合いに思われがちですが、実際には次のように区別されます。

- 不安:特定の対象がない漠然とした恐れ

- 恐怖:明確な対象物や直接的な原因などによる恐れ

いずれも「恐れる」という感情が根底にありますが、その違いを理解することが、不安症の特徴を捉えるうえで大切です。

不安症の原因とは

不安症の原因はまだ明確には解明されていませんが、次のような要因が関係していると考えられています。

- 環境要因:心的外傷となる出来事や強いストレスなど

- 遺伝的要因:家族に不安症の傾向がある場合

- 他の疾患:甲状腺機能亢進症や心不全など

- 薬剤・違法薬物:一部の薬や薬物の影響

特に強いストレスを受けた際に発症することが多く、過度の不安や恐怖を感じるとともに、発汗・動悸・震えといった身体症状が現れる場合があります。

また、不安症は家族内で見られることも少なくありません。これは遺伝的な影響だけでなく、不安の強い家族と生活を共にする中で、不安傾向が学習される側面もあると考えられています。

不安症の特徴

不安症は、その特徴に応じて大きく以下のように分類されています。

- パニック症

- 身体症状症

- 病気不安症

- 社交不安症

- 全般不安症

- 転換症(ヒステリー)

- 解離症(ヒステリー)

- 限局性恐怖症

[パニック症]

動悸や窒息感、発汗などの身体症状と、死の恐怖などの精神症状に特徴づけられるパニック発作を認めます。突然、何の前触れもなくこれらの症状に襲われ、発作は数十分以内に自然に消失しますが、その後も繰り返し生じます。近いうちにまた発作が起こるのではないかと先回りして不安になるのも特徴です。交通機関や人混みなどが苦手になるため外出が制限され、著しい社会機能低下を伴います。喘息や心不全などの体の病気が隠れていることがあるので、まずは身体疾患を除外する必要があります。

[身体症状症]

痛みやしびれ、動悸などの体の症状に関する懸念に時間とエネルギーを過剰に費やす病気です。検査の結果、体の病気が否定されてからも症状にとらわれ、病気の重症度にそぐわない極端な反応を認めます。精神科や心療内科ではなく、精密検査を求めて総合病院を受診することが多いのですが、問題が解決することは少ないです。精神科や心療内科での診察を勧めても、精神疾患であることを否認し、受診につながらないことも多いです。

[病気不安症]

自分は重い病気にかかっている、またはかかりつつあると思い込む病気です。深刻に心配しているため、強い苦痛を感じ、日常の役割を果たすのが難しくなります。身体症状症と同様に、精神科や心療内科ではなく、総合病院を受診することが多いです。最近多いのが新型コロナウィルスにかかっていると思い込んでいるケースです。

[社交不安症]

他人の注目を浴びる可能性のある場面への著しい恐怖、不安が特徴です。朝礼や会議での発表、講義などが苦痛となり、日常生活の中でできるだけ避けようとします。興味深いことに、アメリカのような自己主張を必要とする社会で生涯有病率が13%程度と高く、日本のような控えめな態度が文化的にも許容される国では生涯有病率が1.4%程度と低い傾向があります。

[全般不安症]

日常的な些細な出来事に対する過剰な不安があり、様々な不安症の特徴を部分的に認めます。多くの患者で発汗、吐き気、下痢、ふるえなどの身体症状も経験します。他の不安症の診断基準に当てはまらないことが条件であり、除外的に診断されますが、一生のうちで全般不安症となる確率は約9%と比較的高いです。当院でも診断する頻度はかなり高いです。

[転換症(ヒステリー)]

抑圧された不安や心の葛藤が体の症状へ置き換えられ、脱力、麻痺、ふるえ、声掛けに反応しない、声が出ない、非てんかん性けいれん発作などを認める病気です。ストレスから自分を守るための未熟な心の動きの結果として生じ、子どもなどで多いです。脳神経内科の疾患と間違われることもありますが、脳の病気の初期に認めることもあります。症状が出ることで周囲の関心が得られる、現実の困難に向き合わなくてもよいなどの利益があることが多く、自身の症状に対して深刻さがないのが特徴です。自分の心を守るための症状なので、無理に不安や葛藤に向き合わせることは非治療的です。

[解離症(ヒステリー)]

虐待などの強いストレスに対する反応として、一定期間の記憶が欠落したり、自身が周囲の世界から切り離されていると感じたり、自身の同一性が失われたり(多重人格など)する病気を解離症といいます。以前は転換症と合わせてヒステリーと呼ばれていました。精神科や心療内科で使うヒステリーという言葉は大声で興奮するという意味とは違います。薬物療法だけでは効果が不十分なことが多く、心理療法が必要となります。

[限局性恐怖症]

何かしら特定の物や状況に対し、異常に恐怖心を抱きます。動物、虫、高所、嵐、水、血液、注射、飛行機、エレベーター、閉所、トンネル、窒息、嘔吐など恐怖の対象は多岐にわたります。類人猿や子供でも本能的に蛇を恐れるなど、恐れを抱く回路は生まれつき備わっているため、過剰な診断に注意が必要です。心理療法の一種である暴露療法が効果的であり、薬物療法の効果は限定的とされています。

不安症の治療とは

不安症の治療は、薬物療法とカウンセリングを中心に進められます。 薬物療法では、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬などが症状に応じて処方されます。

一方、カウンセリングでは、心身を落ち着かせる方法を身につけたり、苦手な対象に段階的に慣れていったり、極端な思考のクセを修正する取り組みを行います。専門家のサポートを受けながら少しずつ苦手な状況に向き合うことで、不安への耐性が高まり、自信を取り戻していけるのです。こうしたプロセスが、回復への近道となります。

最後に

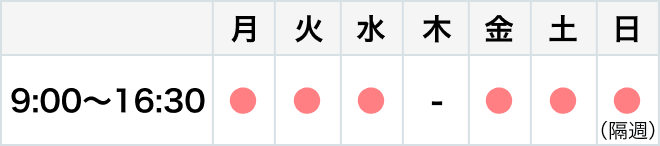

可知記念病院では、不安症をはじめとする幅広い精神疾患を診察・診療しております。質の高い医療を提供できる医療スタッフが多数在籍し、チーム医療により誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。来院をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら