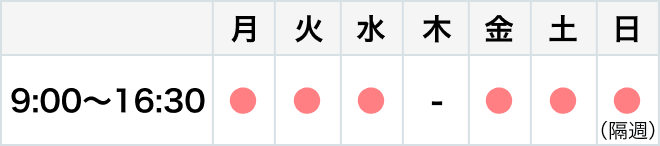

豊橋市の精神科の可知記念病院です。

本日のブログは医局が担当いたします。

パーソナリティ症について:その2

前回はパーソナリティ症(パーソナリティ障害)の分類に関してシュナイダーの論述をまとめました。同じく、精神分析が分類に非常に多くの貢献をしています。養育者対象との関係性を重視した観点からは、カーンバーグの境界的パーソナリティ構造、そしてコフート()による自己愛性パーソナリティ障害(彼の言う自己愛性パーソナリティ障害はイギリスではシゾイドと診断されるようですが…)などがDSMに受け継がれていくことになりました。養育者との関係以外では、エリクソン()の概念が活かされているような気がします。パーソナリティ症の定義は後述しますが、DSM-5-TRの定義の中に“青年期または成人期早期に始まり”という文言があり、それはエリクソンが思春期・青年期にアイデンティティとその拡散や混乱、モラトリアムを見たものを受けているかもしれないな、と思います。せっかくなのでエリクソンについてほんの少しだけ説明を。彼は精神分析家のひとりであり、パーソナリティの発達を描いたことで有名です。特にこの発達を“生涯に渡ってのもの”として眺めたところが特徴であり、それを8×8のコラムで示しています。8つの各段階を心理社会的な危機(転機)ととらえ、それを乗り越えて発達課題を達成していくことが人生には大事となってきます。ひとつ例を挙げると、乳児期にある“信頼と不信感”ですが、この“と”が要であり、プラスとマイナスの力がせめぎ合っていることを示します。“信頼”と“不信”がせめぎ合いながらも、“信頼”が上回ることで、次の段階の“自律性と恥・疑い”に進み、ライフサイクルを通してせめぎ合いが続いていくのです。このように、時間軸という視点と心理社会的な視点を取り込んでいったエリクソンの考え方は、生きていく上での困難と希望の両方を見せてくれるような気がします。

そのエリクソンの考えを先取りしていたのがサリヴァンであり、彼は児童期や前思春期までの、フロイトが潜伏期と呼んで(やや軽視して)いた発達段階に注目しました。教師、他の子どもの親、そして児童期における遊び仲間や前思春期における親友 chumとの関係によって、親と結んでいた対人パターンが絶対的なものから相対的なものとなり、社会的な対人パターンを学んでいくという大きな節目の段階なのです。遊び仲間は協業 cooperation・妥協 compromise・競争 competitionをバランスよく学ぶために、親友は協力 collaborationによってお互いの満足や安全保障を確かめるために、それぞれ重要になります(『精神医学は対人関係論である』)。この時期を重視するということは、親との関係がいいものでなくても、児童期や前思春期でのつながりがその人を支えてくれるということを示します。同時に、この時期における孤立、すなわちいじめ体験は、その後の人生に非常に暗い影を落とすことをも示唆しているでしょう。精神分析では専ら親との関係が注目されていたのですが、サリヴァンは10歳以降の対人関係における人格成長について1930年代から詳しく述べており、まさに慧眼ですね。実際の対人関係を臨床的に見ていくサリヴァンの姿勢は、現代の関係精神分析に継がれています。つづく