今回のブログは医局が担当。双極性障害について詳しく解説していきます。

双極性障害(躁うつ病)

双極性障害は、気分が非常に高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」の両方を繰り返す精神疾患です。躁病/軽躁病エピソード(気分の高揚やイライラ、過活動や徹夜、多弁、考えが溢れ出す感じなど)が診断の基準になりますが、診断は決して容易ではありません。というのは、そもそも苦しいうつ状態の時期が長いことが多く、過去に躁状態/軽躁状態があっても、ご本人が気付かず“調子のいい時・普通の時”と感じていることもあるからです。このため、患者さんの生活の様子や気分の変動を繰り返し“短い”診察時間の中で注意して聴き取りしていくことも大切です。

治療に使われるお薬も、うつ病と双極性障害ではかなり異なるため、鑑別が重要です。症状とまでは思っていない“ささいなエピソード”も、ぜひ診察でお話ししていただくと良いと思います。

双極性障害の原因

双極性障害の正確な原因は明らかになっていませんが、遺伝的な体質に加え、脳内の神経伝達物質の機能異常やストレスなどの環境要因が組み合わさって発症すると考えられています。

また、幼少期のつらい経験や不規則な生活リズム、強いストレス体験などが発症リスクを高める要因とされます。さらに、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される甲状腺機能亢進症といった他の疾患が引き金となり、躁症状が現れる場合も。加えて、一部の薬剤や違法薬物も躁状態を誘発する要因とされています。

双極性障害の症状

双極性障害における躁状態、うつ状態では、それぞれ以下のような症状が現れることが一般的です。

躁状態の症状

- 気分が異常に高揚し、活力にあふれる

- 眠らなくても疲れを感じにくく、活発に活動できる

- 次々にアイデアが浮かび、非常に活動的になる

- おしゃべりになり、話がまとまらないほど多弁になる

- 自分が偉大な人間だと感じたり、自信過剰になる

- 興奮して攻撃的な言動になることもある

- 高額な買い物やギャンブルなどで散財してしまう

- 危険な行動を取るようになり、判断力が低下する

- 突然事業を始めるなど、無謀な行動を取る場合がある

- 考えが次々と浮かび、注意力が散漫になる

うつ状態の症状

- 憂うつな気分になり、何事にも悲しみを感じる

- 何をしても楽しくない、興味が湧かない状態になる

- 強い倦怠感や疲労感を伴い、エネルギーが枯渇したように感じる

- 疲れているのに眠れない(不眠)

- 眠りすぎてしまう(過眠)

- 食欲が低下したり、逆に亢進したりして、体重の変化につながる

- 集中できなくなったり、決断ができなくなったりする

- 自分を責めたり、自分には価値がないと感じたりする

- 死にたいと感じる

うつ状態の症状は”うつ病”の症状に近いものがあり、うつ病と双極性障害の判別が難しい要因の1つとなっています。

双極性障害の治療

双極性障害はカウンセリングのみで回復が期待できる疾患ではなく、薬物治療と心理社会的療法の2軸で進めていくことが基本とされています。

薬物治療

薬物治療は、躁状態・うつ状態・維持期(症状が安定している時期)といった患者の状態に応じて異なります。主に気分安定薬や非定型抗精神病薬が用いられますが、薬の使い分けは非常に難しく、主治医と十分に相談しながら治療を進めることが重要です。

また、双極性障害のうつ状態に有効な薬は、うつ病に使用される薬とは異なります。そのため、うつ病として薬物治療を受けても改善が見られず、実際には双極性障害であった、というケースも少なくありません。

心理社会的療法

双極性障害に対して行われる心理社会的療法は、いわゆる一般的なカウンセリングとは異なり、「心理教育」と呼ばれるアプローチが中心です。心理教育では、患者自身が病気について理解し受け入れること、そして自分の力で病気をコントロールできるようになることを支援します。

心理教育によって再発の兆候に気づきやすくなれば、早期に治療へとつなげることができ、症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。

最後に

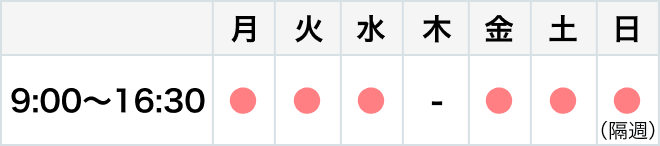

可知記念病院では、双極性障害(躁うつ病)をはじめとする幅広い精神疾患を診察・診療しております。質の高い医療を提供できる医療スタッフが多数在籍し、チーム医療により誠心誠意のお手伝いをさせていただきます。来院をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら