当院ではホームページの内容のみでは伝わりにくい当院の雰囲気や、ご覧いただいた方への有益な情報を発信するため、スタッフブログを開始する事といたしました。

今後いろいろな部署から情報発信をして参りますのでご覧いただければ幸いです。

第一回目は医局の担当です。

精神科と心療内科の違い

精神科と心療内科の違いについて聞かれることがとても多いので、この機会に説明させていただきます。端的に結論を述べますと、精神科は精神疾患全般を扱う診療科であり、心療内科は心身症(心で起こる体の病)を中心に扱う診療科といえます。

しかし、現在の日本では自由に診療科を名乗ることができるので、精神科より柔らかいイメージである心療内科の呼び名が専門性に関係なく使われているように思います。心療内科を名乗っているところは、主に軽症のうつ病や不安症を治療対象にしているという印象です。

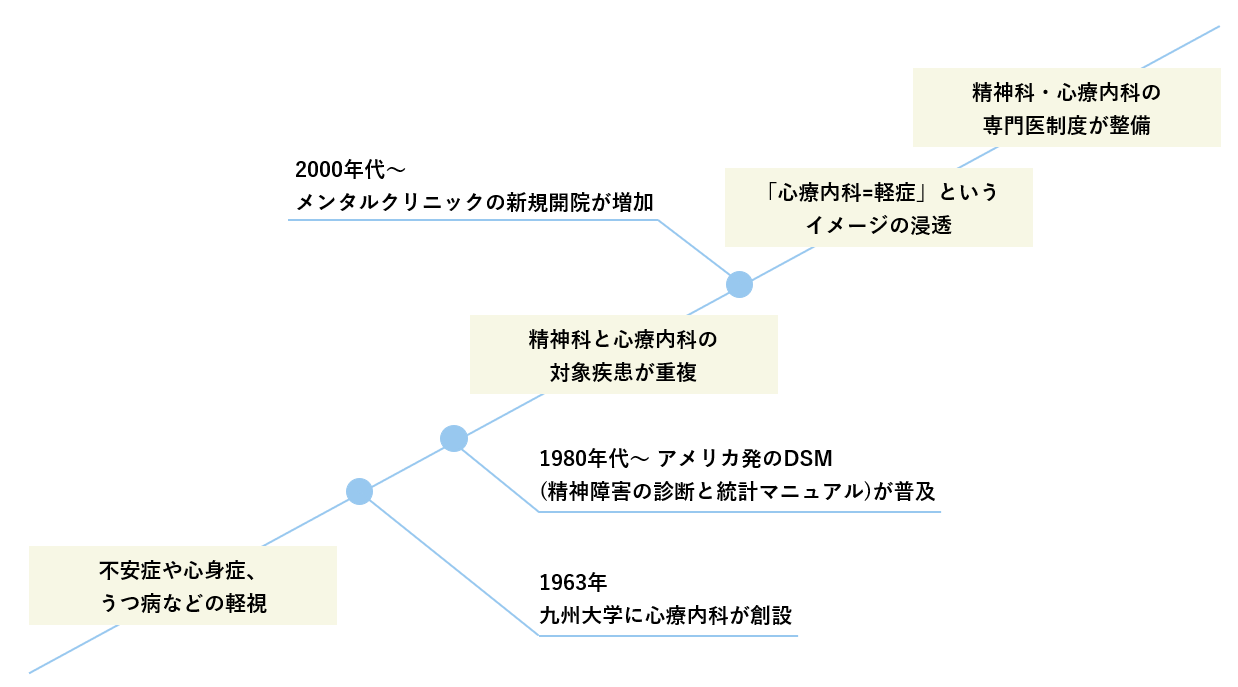

精神科は古くからある診療科ですが、以前は統合失調症や双極性障害などのいわゆる「精神病」が治療対象疾患の中心でした。一方でパニック症や社交不安症などの不安症、心で起こる体の病である心身症はもちろんのこと、外来で治療できるレベルのうつ病でさえも軽視される時代がありました。

これらの患者は不幸なことに一般内科や精神科のどちらにも相手にされず、たらいまわしにされることが多かったと聞きます。そのような状況への反省として全人的なケアを重視する機運が高まり、九州大学に心療内科が創設されたのは1963年のことです。

1980年代以降になるとアメリカ発のDSM(精神障害の診断と統計マニュアル)が普及するようになり、精神科も幅広い精神疾患を扱うようになっていきます。その結果、精神科と心療内科の対象疾患が重複するようになっていきましたが、特に薬物療法以外の治療方法についてはそれぞれに個性を発揮していました。

2000年代以降になるとメンタルクリニックの開院が目立つようになってきます。閉鎖的で陰鬱なイメージが残る精神科という呼称を避け、専門性に関係なく心療内科を標ぼうする場合もありました。国民の間でも心療内科イコール軽症の精神疾患というイメージが浸透してきたように思います。

このままでは専門性が担保されず国民が混乱するおそれがありました。そのため、良質な医療を提供するという目的で、各学会主導で専門医制度が整備されるようになりました。精神科の場合は日本精神神経学会が「精神科専門医」を、心療内科の場合は日本心療内科学会が「心療内科専門医」を認定しています。いずれは日本専門医機構の管轄に切り替わっていくと予想されます。

ここからは、精神科と心療内科、それぞれについてより詳しくご説明させていただきます。

精神科とは?

先程お伝えしたように、精神科は心の不調そのものに対して治療を行う診療科です。うつ病や統合失調症、PTSDなどの患者を対象としています。

精神科を受診する方が良い代表的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

- 食欲がない・食べ過ぎてしまう

- 眠れない・寝過ぎてしまう

- 物忘れが激しくなった

- 誰かに監視されているように感じる

- 些細なことに強くこだわってしまう

心療内科とは?

心療内科とは、心が原因で生じる身体の不調に対して治療を行う診療科です。心の不調を治療する精神科と、身体の不調をケアする内科の中間と考えるとイメージしやすいのではないでしょうか。

高血圧や偏頭痛、胃潰瘍といった身体の不調の背景に心理的なきっかけやストレスが思い当たるケースでは、心療内科の受診が推奨されます。

身体の不調で他の診療科を受診しても異常が見つからなかった場合も、心療内科を受診することで改善のきっかけとなる可能性があります。

以下のような症状が思い当たる方は、心療内科を受診してみるのが良いかもしれません。

- めまいや耳鳴り・立ちくらみがする

- なぜか涙が出てくる

- 下痢になってしまう

- 胃の調子が悪い

- 音や光に敏感になってしまう

- 気候の変化に弱い

精神科と心療内科のどちらを受診するか迷ったら

精神科と心療内科では、前述したような違いがあります。とはいえ、心と身体の両方に不調を抱えているといったケースではどちらを受診して良いか迷ってしまいがちです。

どちらの診療科が適切かわからない方は、精神科と心療内科の両方を含んでいる医療機関を受診することをおすすめします。受診時に具体的な症状を伝えることで、精神科と心療内科のどちらが適切か判断してもらい、必要に応じて適切な診療科を受診することができます。

精神科と心療内科のどちらか一方しかない医療機関でも、症状を伝えれば他の医療機関を紹介してもらえることもあるでしょう。迷って受診を遅らせるのではなく、まずは近くの医療機関を受診してください。

身近な方へ精神科や心療内科の受診を促すには

この記事を読んでくださっている方の中には、身近な方がつらい思いをしていて受診を促したいと考えている方がいるかもしれません。

- ちょっとしたことで驚いたり泣いたりしている

- 喜怒哀楽を表さなくなる

- 人付き合いを避けている

- ずっと気分が落ち込んでいる

- 短期間で体型が大きく変化している

これらはほんの一部ですが、身近な人に上記のような症状が見られたら、早めの受診を促すべきです。

しかし、心に不調を抱えている方に対して、「いつもと違うから精神科/心療内科を受診しよう」と直接的に声をかけることはおすすめできません。

精神科、心療内科という言葉は重たく感じられやすいです。誰かにストレートに指摘されると心の不調を認めづらく、受診を拒否してしまう方も少なくありません。

受診に繋げる適切なアプローチの方法は人によって異なります。しかし、以下のような声の掛け方を実践することで不安を和らげれば、「まずは相談してみよう」と思ってもらえる可能性が高まります。

- 「病気じゃないことを確認しに行こう」と声をかける

- 「あなたのことを心配している」という気持ちを伝える

- 目に見える症状を理由に受診を促す

場合によっては、身近な人から医療機関に相談したり、一緒に受診したりすることが有効な場合もあります。

精神科・心療内科の専門医が在籍する医療機関へ

専門医というだけで優れた医師というわけではありませんが、精神科専門医は精神疾患について幅広い知識を有しているといえます。また、心療内科専門医は心身症(心で起こる体の病)のスペシャリストといえます。

可知記念病院では9名の精神科専門医が在籍しており、様々な精神疾患に対して良質の医療を提供できるよう心がけております。

つらい気持ちを抱え込んでいる、どちらの科を受診したら良いか迷っている方は、まずはご相談ください。